在北冰洋进行科学考察的“雪龙2”号(无人机照片,7月24日摄)。新华社记者 刘诗平 摄

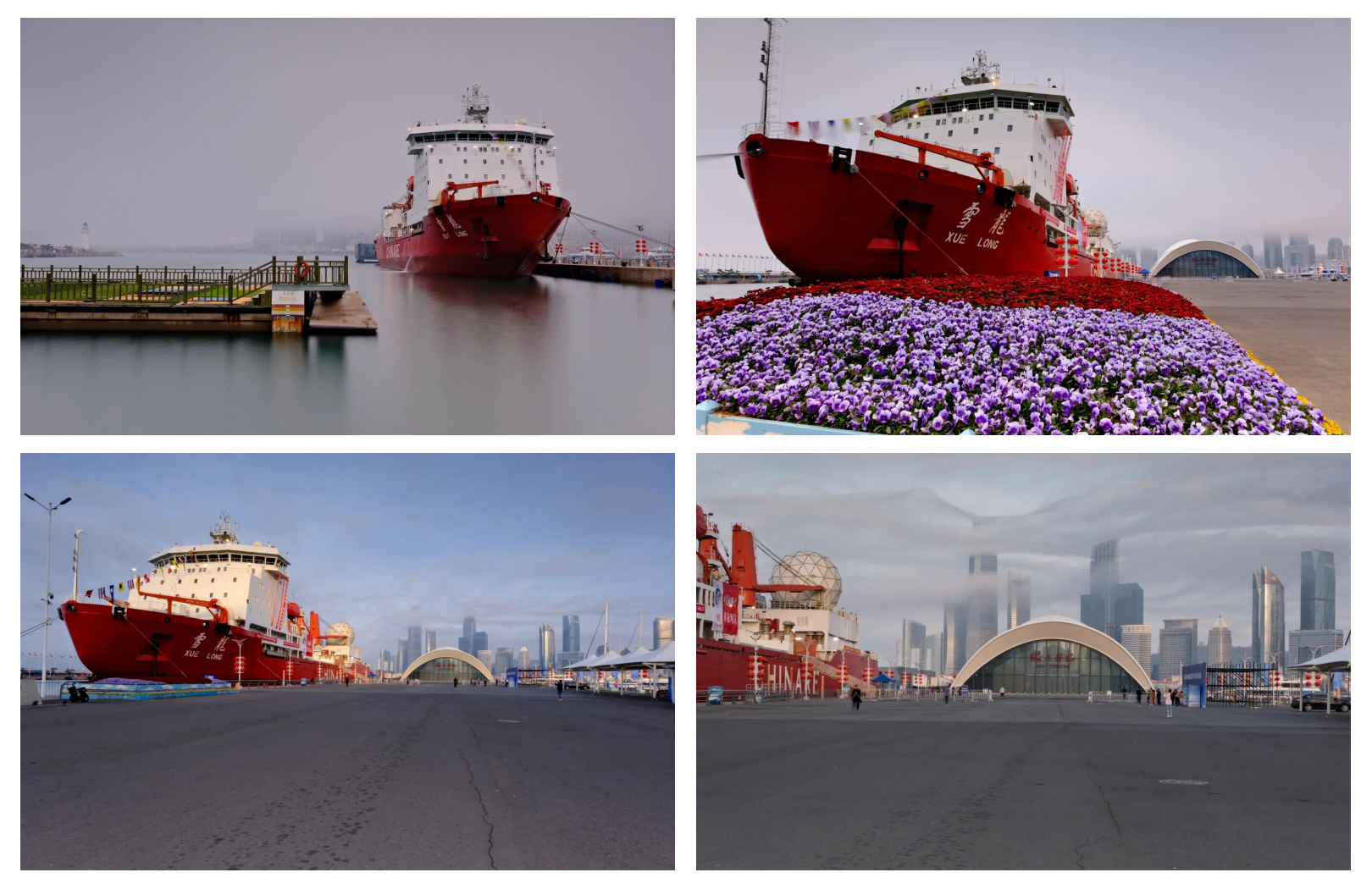

新华社上海9月26日电(记者刘诗平、魏弘毅)9月26日,搭载着100名中国第15次北冰洋科学考察队队员的“雪龙2”号极地科考破冰船顺利返回上海。由自然资源部组织的本次北冰洋科考,由“雪龙2”号、“极地”号、“深海一号”和“探索三号”四船共同实施,是我国规模最大的一次北冰洋科学考察。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

这次北极考察统筹实施了国家重点研发计划相关任务,进一步提升了我国对北冰洋快速变化及其影响的认识,为深入理解和有效应对全球气候变化提供了重要支撑。

其中,“雪龙2”号、“极地”号双船在楚科奇海台、加拿大海盆和北冰洋中央区域完成了海洋环境综合考察、载人深潜保障等任务,在冰边缘区多学科综合调查、气—冰—海立体协同观测等方面取得重要进展。

9月26日拍摄的停靠在上海国内基地码头的“雪龙2”号(无人机照片)。新华社记者 刘诗平 摄

——两船在高纬海域开展协同作业,提升了北冰洋考察同步观测能力,填补了北冰洋高纬海区观测数据空白,为提升海洋环境预测预报能力提供支撑。

——长期准实时监测浮冰漂移过程以及冰下水文和生态变化,为进一步揭示北冰洋多圈层季节性演变及其内在机理提供支撑。

——首次按不同水深梯度和时间尺度布放多套海底生物影像观测系统,获取了多要素、多层次、多时空尺度的冰边缘区调查数据;多次捕捉到次表层叶绿素的极大值现象,增进了对北极“海雪”形成机制的理解,为深入研究北极冰边缘区生态系统对海冰消退的响应奠定了基础。

9月8日,“雪龙2”号回收CTD(温盐深剖面仪)。新华社记者 刘诗平 摄

科考队员在北冰洋科考时回收生态海底着陆器(8月14日摄)。新华社记者 刘诗平 摄

科考队员在北冰洋高纬度海域布放冰基浮标(8月25日摄)。新华社记者 刘诗平 摄

【纠错】 【责任编辑:邱丽芳】 新闻链接- 我国在北极冰区首次实现载人深潜 2025-09-26

-

新华全媒头条丨构建新型能源体系的山西实践

新华全媒头条丨构建新型能源体系的山西实践

- 新华全媒+丨中国网络文学海外活跃用户约2亿人

- 新华视点丨金秋丰收:特色产业富农家 科技赋能稳粮仓

- 文化视点丨“电影+”如何创新消费场景?

- 追光丨21年数百个冠军,三代人的青春接力

- 专栏丨在英国论坛和展会 感受中国“向新向绿”发展的脉动

- 列国鉴丨记者观察:美国博物馆何以成为“文化战场”?

-

洋洋大观丨古巴教练新疆日记

洋洋大观丨古巴教练新疆日记 -

我用镜头带你“穿越”中国

我用镜头带你“穿越”中国

推荐阅读: