新华社南京1月4日电(记者何磊静)点一笼汤包,追溯蒸笼近7000年的历史;吃碗螺蛳粉,聊到两万年前的螺蛳壳;喝口鸭血粉丝汤,谈起古墓里曾出土一罐2500年前的鸭蛋……镜头前,55岁的南京大学考古文物系教授张良仁化身“美食博主”,边吃边聊与网友分享考古学知识。

“中国版‘孤独的美食家’”“考古界的‘吃货’”“历史竟可以如此有趣”……因其风趣幽默的讲述方式,张良仁拍摄的短视频受到大量年轻网友追捧,许多人留言“追更”,希望能学到更多考古学知识。

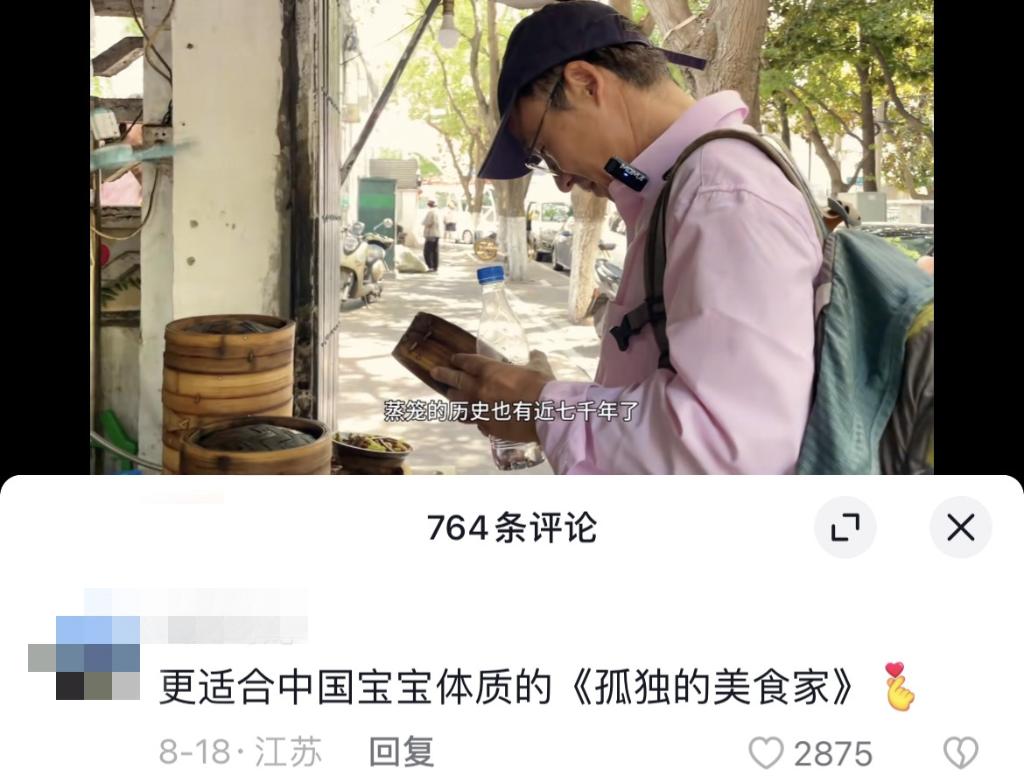

张良仁教授拍摄的短视频。(视频截图)

近年来,“文博热”在年轻群体中兴起,但提到考古学,不少人还是觉得有距离。在张良仁眼中,冷门的历史知识也可以具有“烟火气”。他在学生的建议下,尝试从拍摄短视频入手,用“吃播”的方式与观众一起“用味蕾感受历史”。

张良仁先从南京人最熟悉的“鸭”美食开始。在拍“鸭油烧饼”一期时,他肩托小黄鸭出场,一口咬下鼓起圆润“肚腩”、浑身沾满芝麻的烧饼,慢慢追溯起烧饼的历史,虽让人口馋不已,但也收获了丰富的“精神食粮”。

“《燕京岁时记》记载,‘夫馄饨之形,有如鸡卵,颇似天地混沌之象,故于冬至日食之。’……”在南京老门东一家店铺内,眼前一碗柴火馄饨在张良仁的解读下,与天地混沌的宇宙气象联系起来,生动有趣的讲述令网友纷纷点赞。

发现年轻网友喜爱这种知识传播方式后,张良仁决定从文献史料、出土文物入手讲述食材的历史,同时尽可能详尽学术资料,确保历史知识分享的专业性。南宋诞生的油条、唐朝就有的腐竹、北宋普及的面筋……他的视频里美食种类越来越多,地域性也慢慢辐射到全国范围。

2023年10月,张良仁教授带学生在野外考古挖掘。新华社发(超然摄)

“考古其实是一门非常丰富且贴近生活的学科,研究内容可囊括衣食住行方方面面。”张良仁说,他从事考古相关研究已30多年,考古学既是自己的学术追求,也承载着自己对历史文化的热爱。

“作为考古学者,我的任务是生产历史知识,但我不能生产完就完事了,还需要想办法让它们更好地被传递和分享,让冷冰冰的知识‘热’起来。”张良仁说,他希望在不耽误授课和做学术研究的前提下,摘下考古学神秘的面具,让大家看到这个学科可爱、温暖的一面。

“将知识传播最大化,让更多学生和青少年对历史文化产生兴趣,这是我最大的期待。”张良仁说,看到很多年轻人专门留言咨询考古学相关的问题,他感到非常欣慰。

“美食只是第一次尝试,今后还打算在短视频平台上做历史故事、文物、旅游等其他‘考古+’内容。”他说。

【纠错】 【责任编辑:周靖杰】

【责任编辑:周靖杰】

-

新华全媒头条丨山东推进海洋经济一线观察

新华全媒头条丨山东推进海洋经济一线观察

- 新华全媒+丨第五次全国经济普查将有哪些新变化

- 民生直通车丨补短板疏痛点 完整社区怎么建?

- 经济参考报丨“南北互跨游”点燃冬季旅游消费热情

- 新华每日电讯丨边城变“热城”:乌鲁木齐游人首度破亿

- 乡村行·看振兴丨潼渚村的生态“蝶变”

- 追光丨西藏小伙跟“电视上的”丁俊晖过招啦

-

穿越千年 寻找李白

穿越千年 寻找李白 -

一辆车里的“新活力”

一辆车里的“新活力”

推荐阅读: